「ドップラー効果」の説明には救急車がつきものです。近づくときに音程は高くなり、遠ざかるとき低くなるというアレです。説明にはだいたい1台しか出てきませんが、もし何台もの救急車が聞こえる場合はどうなるでしょう? そして、それを聴くのが、絶対音感を持つすぐれた指揮者だとしたら、何が分かるでしょうか?

もちろん各車のサイレンは厳密に同じ音程を出す前提です。また余談ながら、聴こえてくるサイレン音に音程の変わらない、つまり停まっている救急車が多く混ざっていたとすれば、おそらくそこは事故か災害の現場です。

(いらすとや素材で作成)

重厚な和音を譜面に起こすかのごとく、複数台のサイレンのわずかな音程の違いを聞き分けられるとするなら、近づく救急車と遠ざかる救急車がそれぞれ何台かいるかまで分かるかもかもしれません。

そして人類はこれと同じ手法を使って、自分たちの銀河の形を知り、その銀河の中のどのあたりにいるのかを知りました。手がかりにしたのは、宇宙にいちばん多く存在する元素「水素」です。図はオランダの天文学者オールトらが電波を使って描き出した銀河(Our Galaxy)の姿です。

Historical radiomap of the galaxy based on the 21cm emission line by Oort et.al. (1958),

Monthly Notices of the Royal Astronomicl Society, 1958 Vol 18, p3797, Wikimedia Commons

宇宙にもっとも多く存在する物質は水素です。水素原子のもっともシンプルな形は、陽子1個と電子1個から構成される中性の水素原子です。この水素原子はごくまれに、ある決まった量のエネルギーを放出することがあります。決まった量のエネルギーは決まった波長の電磁波を生み出し、その電波は遠く離れた場所でも観測することができます。

この電波、天文学では「21cm線」と呼ばれており、大気に吸収されることなく地上まで届きます。 オールトらは、さまざまな方向から来る21cmの「音程の変化」を精密に読み取ることで、その方向に存在する星間物質の密度や、視線方向の速度を知り、図を描き出しました。冒頭の「絶対音感の指揮者」は、工夫を重ねた天文学者のことでした。

「二十一センチ電波で天の川方向を見ると、ちょうど正しい波長だけでなく、それから少しづつずれた波長でも電波が受かる。(中略)波長のずれはドップラー効果で、グラフで見ると三つの山が出ているが、水素ガスのかたまりが三つあって、それが別々の速度で運動していることを示している。(中略)その姿をかくもハッキリと描き出したのはこの二十一センチ電波がはじめてである。」(『電波でみた宇宙 電波天文学入門』森本雅樹著、講談社ブルーバックス、P.125)

ここで説明されている「三つの山」とは、銀河の腕を意味しています。天の川をサーベイ観測して得られたデータを総合することで、われわれの銀河は、中央部が膨らみ複数の腕を持った、渦巻き構造であることが分かりました(上図)。電波天文学黎明期の画期的な成果でした。研究の進展とともにその描像は詳細になり、国立天文台のVERAプロジェクトによれば、太陽系は銀河系の中心から2.6万光年離れた場所を秒速240km、約2億年で1周する速度で運動しているのだそうです。

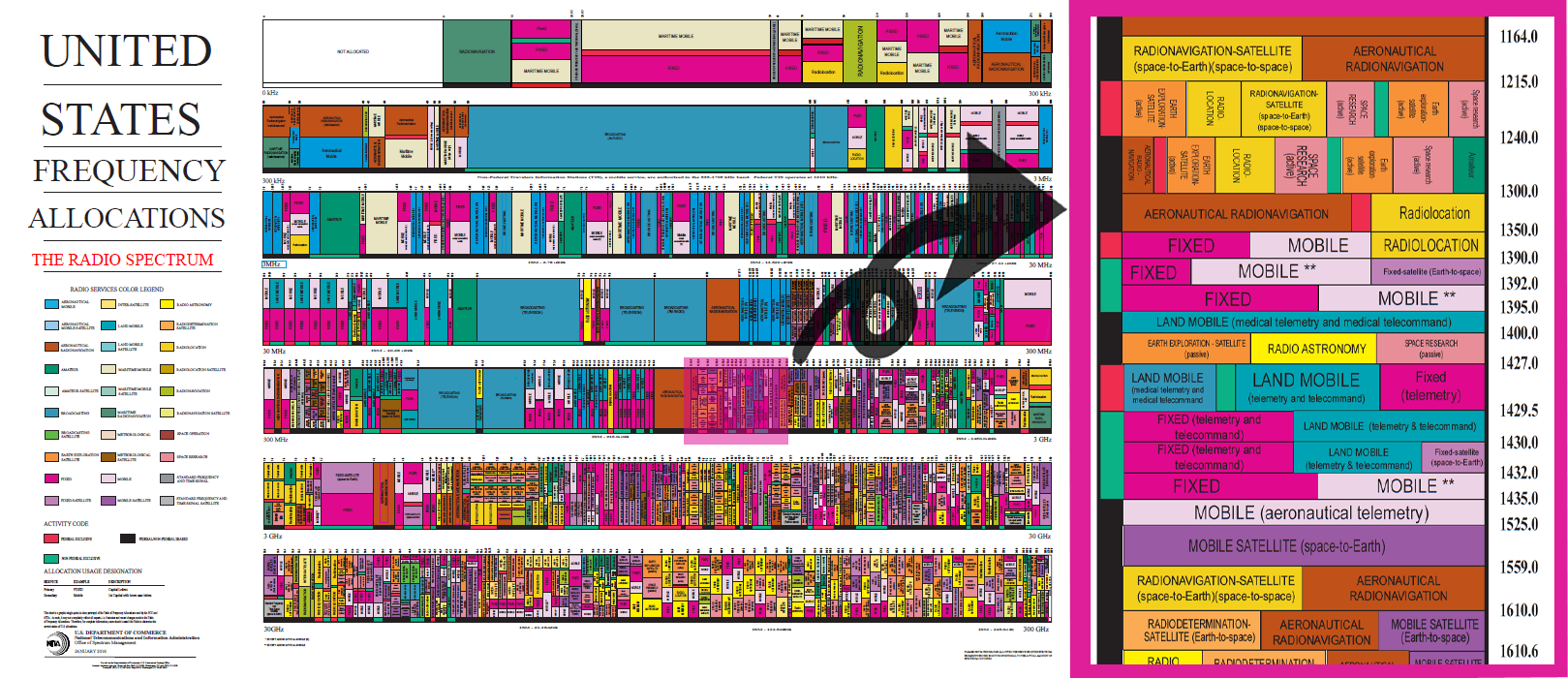

なお、 21cm線は周波数になおすと1420MHz(1.42GHz)と、携帯電話やGPSが使う電波と近接しています。「我々はどこにいるのか?」という根源的な問いに答え得る宇宙からのヒントが地上のノイズにかき消されてしまわないよう、1400-1427MHzの周波数帯は「電波天文業務が優先的に使用できるよう周波数が割り当て」され、通信やレーダーでは使用しないお約束となっています。

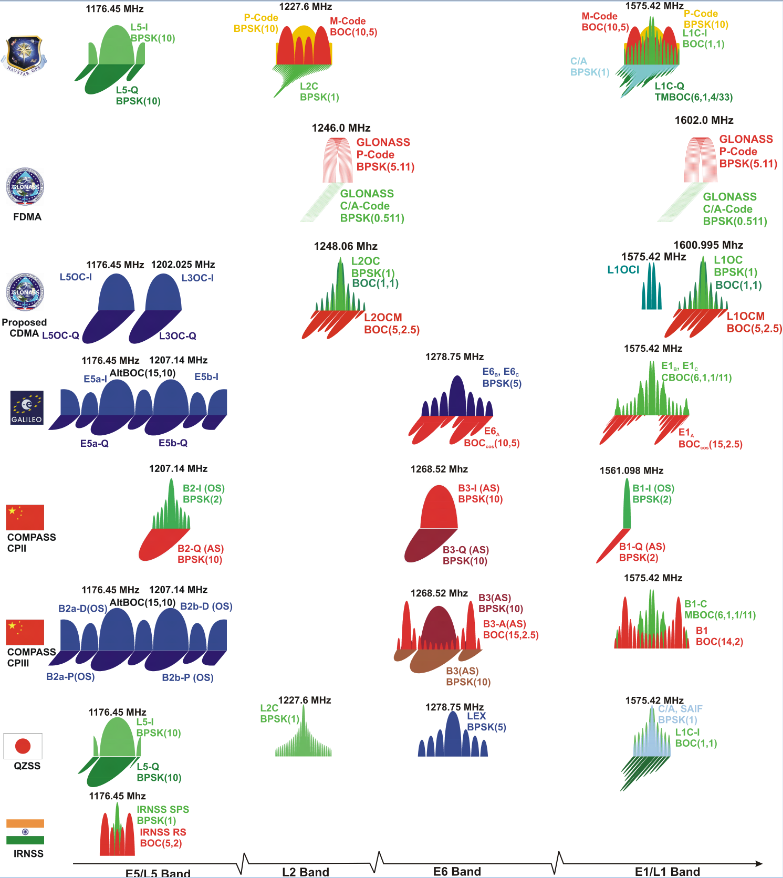

電子基準点に関わりのある話をしますと、GNSSの測位信号で使われる周波数帯は大きくふたつに分かれます。L1 (1575.42MHz)が鎮座するUpper bandと、L5(1176.45MHz)、L2(1227.60MHz)、L6(1278.75MHz)などのLower Bandです。ほどほどに離れていたほうが都合が良かったりもするそうで、離れているのには理由があるからだろうと思っていましたが、水素21cm線の存在もその理由のひとつだったかもしれません。

なお、本稿はGNSS測位の解説に必ず出てくる「L1の1波長は約19cm」を知り、以前に書いた水素の21cm線のことを思い出し、少し調べてみました。ではなぜバンドの呼び名が周波数の並びと一致しないか(低いほうからL5-L2-L6-L1なのか)は、今後も残る疑問です。

(初出:宇宙つれづれ「彼も我も同じ、か?」 JAXAメールマガジン, 2017-06)を改稿